現代の教育現場では、不登校という現象が単なる「問題」として扱われることが多かった時代から、子ども自身の意思や感情に基づく「選択」として捉え直す動きが広がっています。

子どもが学校に行かないという現実は、必ずしも「反抗」や「逃避」ではなく、その子なりの考えや環境への不適合感、または自分らしく生きたいという強い意志の表れとも解釈できます。

ここでは、子どもの気持ちに寄り添いながら「不登校」の選択をどう理解し、支援していくかについて考えてみましょう。

不登校という選択の背景を読み解く

かつて、学校に通うことは当たり前であり、非行や引きこもりといった否定的なレッテルが貼られがちでした。

しかし、現代においては、学校が提供する環境が全ての子どもに適しているとは限らないという認識が進んでいます。

授業内容や人間関係、集団生活への不適応、さらには精神的な負担など、さまざまな理由から子ども達は学校という場を「選択」するのではなく、敢えて別の道を模索するようになりました。

このような背景には、子ども自身の内面に秘めた願望や、自分らしい生き方を求める強い意志が存在するといえます。

子どもの内面にある選択意識

学校に対して違和感やストレスを感じる子どもたちは、無理に環境に馴染もうとするのではなく、あえて自分のペースで成長しようとする傾向があります。

彼らは、学校のルールや過剰な競争に自分を合わせることに疑問を持ち、「本当に自分に合った学びの形は何か?」と内省しています。

不登校という現実を否定するのではなく、その中に潜む真剣な自己探求のプロセスを理解することが、親や支援者にとっての大切な役割となります。

子どもの選択には、個々の感性や価値観が表れており、一律に「直すべき問題」と決めつけるのではなく、まずはその声に耳を傾けるアプローチが求められます。

親としての向き合い方—子どもの声に寄り添う

親は子どもの人生の最も身近なサポーターとして、その選択や感情を肯定的に受け止めることが大切です。

子どもが「学校に行くべき」という固定観念から解放され、ゆっくりと自分自身のペースで成長していけるよう、まずは話を聞く姿勢を持ちましょう。

具体的には、日常の中で子どもの小さな変化や感情の動きを見逃さず、安心して自己表現できる環境作りを心がけることです。

たとえば、家庭内での何気ない会話や、日記を書くなどの自己表現の機会を設けることで、子どもは自分の考えを整理しやすくなります。

また、学校以外の学びの場や体験を通じて、子どもが自分の「やりたいこと」に気づく手助けをすることも有効です。

未来への可能性—選択から広がる新たな道

不登校という選択は、決して閉ざされた未来のサインではありません。

むしろ、伝統的な学びを離れて、新しい環境や経験を積むことで、子どもたちは自分だけの強みや興味を深める機会を得ています。

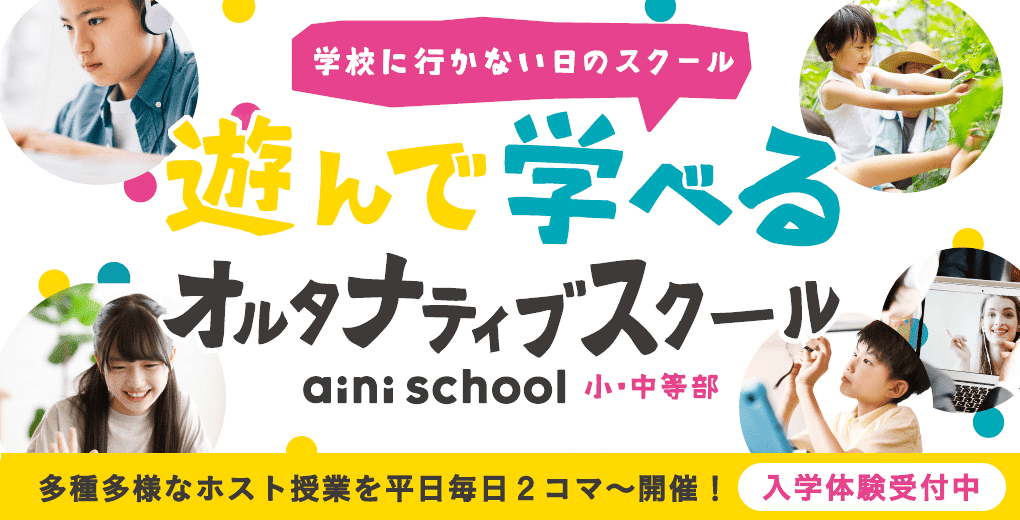

フリースクールやオンライン教育、地域コミュニティでの活動など、従来の学校以外にも多様な学びの場が広がる中で、子どもたちは自分に合ったスタイルを見つけ出すことができます。

親や大人たちは、そんな子どもの可能性を否定せず、逆に積極的に応援し、将来のキャリアや生き方との繋がりを探ることで、柔軟な進路選択ができる社会づくりへの一翼を担うのです。

まとめ

不登校は単なる「問題」ではなく、「選択」のひとつとして理解することが、子どもの真の成長を促す第一歩です。

学校という画一的な環境に縛られず、子どもたちが自分自身のペースと価値観で生きる道を選べるよう、親はその声に寄り添い、支え続けることが求められます。

子どもの内面にある選択意識を尊重し、柔軟な学びの場や体験を提供することで、彼らが未来に向けて自信を持って歩み出すことができるでしょう。

これからの社会は、多様な生き方が認められる時代です。

子ども自身が、自分らしい道を見つけ、輝く未来を切り拓くための温かい理解と支援が、私たち大人に求められているのです。